En France, la liberté de la presse est régie avec la loi du 29 juillet 1881. Abrogée en 2013, l’offense au chef de l’État est alors inscrite dans l’article 26 et punit tout irrespect à l’encontre du président de la République dans les médias.

Celui considéré comme le quatrième pouvoir en France a toujours été alors étroitement lié à la politique. Entre censure et liberté, la presse a sans cesse influencé l’opinion publique. Une influence qui met parfois à mal le pouvoir présidentiel. Lorsque la loi du 29 juillet 1881 apparaît sur la liberté de la presse, l’article 26 ajoute un nouveau paragraphe, celui de la « loi d’offense au chef de l’État ». Ce texte punit les « délits faits contre la chose publique », distinct des « délits contre les personnes ».

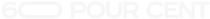

Lors de la Troisième République, la loi est utilisée pour six procès. À la Quatrième République, cette offense concerne deux affaires. Sous la présidence de Charles de Gaulle à l’aube de la Cinquième République, l’article 26 est utilisé à plusieurs reprises dans le contexte de la guerre d’Algérie. En 2002, la loi est modifiée : « L’offense au président de la République par l’un des moyens énoncés dans l’article 23 est punie d’une amende de 45 000 euros ». L’article 23 énoncé condamne en effet tout délit comme des « discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ».

Si cette loi n’est pas considérée comme un « droit pénal » puisqu’elle n’est pas inscrite dans le Code pénal, elle est pourtant à la fois un « délit de presse » et un « délit politique ». Officiellement, la presse peut s’exprimer librement. Officieusement, c’est à ses risques et périls. Mais la loi est mal réputée. Elle s’approche dangereusement de l’immunité pénale et offre un « privilège au gouvernement concerné ». C’est le principe d’égalité qui est remis en cause par ce texte.

Arrêt Colombani : un gain de cause pour les médias

L’article 26 de la loi du 29 juillet 1881 condamne également l’offense d’un chef de l’État étranger. La presse devait alors à la fois museler sa liberté d’expression quant au président de la République française, mais aussi quant à n’importe quel chef d’État étranger, qu’il soit président, dictateur, tyran ou roi. Avec un article publié le 3 novembre 1995, Le Monde tombe dans le piège. L’enquête prétend que le royaume du Maroc est le premier pays exportateur mondial du haschich. Le roi Hassan II se voit directement heurté par ces propos puisqu’ils engagent ses plus proches amis et les compétences de ses autorités. Le journal français est accusé d’offense mais il obtient un gain de cause devant la Cour européenne des droits de l’homme.

Suite à cette affaire, le gouvernement français remet en cause la loi d’offense à un chef de l’État étranger. Le 25 juin 2002 apparaît alors l’arrêt Colombani. Il supprime la version internationale de la loi. À la Cour de Strasbourg, on admet que « le délit d’offense tend à conférer aux chefs d’État un statut exorbitant du droit commun, les soustrayant à la critique seulement en raison de leur fonction ou statut, sans aucune prise en compte de l’intérêt de la critique […], cela revient à conférer aux chefs d’État étrangers un privilège exorbitant qui ne saurait se concilier avec la pratique et les conceptions politiques d’aujourd’hui ».

Une loi (presque) oubliée

La loi d’offense à un chef de l’État devient le moyen légal préféré de Charles de Gaulle pour saisir les journaux lors de la guerre d’Algérie. Jean-Claude Broutin estime dans sa thèse « entre 75 et 85 le nombre de procès pour délits commis par voie de presse et une cinquantaine de procès pour délits par autre que la presse » à cette époque, en sachant qu’il s’agit ici des procès recensés. Dans les faits, ce chiffre est bien plus élevé.

Puis vient au pouvoir Valéry Giscard d’Estaing en 1974. Le chef d’État s’engage à ne jamais appliquer la loi de l’article 26. Dès lors, Libération publie en Une « Depuis hier, insulter Giscard est légal », suivi d’une énumération d’insultes à l’encontre du président. François Mitterrand et Jacques Chirac imiteront leur prédécesseur et la loi d’offense est alors presque oubliée jusqu’en 2008.

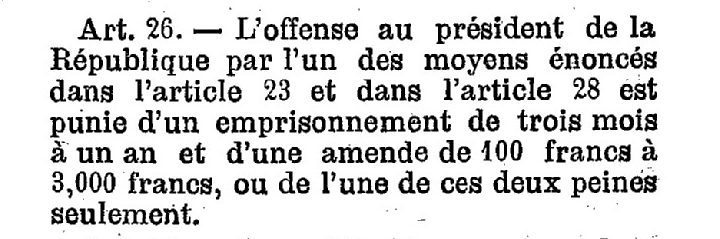

En août de la même année, lors d’une visite de Nicolas Sarkozy dans la ville de Laval, une manifestation est organisée à l’encontre de sa présence. Parmi le cortège, Henri Eon soulève une pancarte où l’expression : « Casse-toi, pov’ con » est inscrite. Ces mots retentissent chez le président alors qu’il les avait lui-même lâchés à un homme refusant de lui serrer la main quelques mois auparavant au Salon de l’agriculture. Très rapidement, les articles ont fusé. Cette insulte lâchée par Nicolas Sarkozy a eu un retentissement européen avec pour résultat une réputation internationale bouleversée. Lorsqu’il voit cette même expression affichée sur une pancarte à son intention, il décide de faire intervenir le Parquet et de poursuivre en justice Monsieur Eon. Et alors que ce dernier encourant une peine maximale de 45 000 euros, le tribunal correctionnel de Laval le condamne à « une amende de principe de trente euros avec sursis ».

L’action judiciaire du président de la République n’a pas eu l’effet escompté mais elle a rappelé l’existence de la loi d’offense. À partir de là, l’opinion publique redécouvre le délit et la légalisation française rappelle que « sanctionner pénalement des comportements comme celui qu’a eu le requérant en l’espèce est susceptible d’avoir un effet dissuasif sur les interventions satiriques concernant des sujets de société qui peuvent elles aussi jouer un rôle très important dans le libre débat des questions d’intérêt général sans lequel il n’est pas de société démocratique ». En application à ce texte, la loi d’offense à un chef de l’État est finalement abrogée par la loi du 5 août 2013. Le président, comme tout autre personne.

Après 2013, les relations président-presse

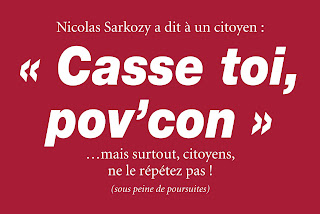

Depuis l’annulation de la loi en 2013, la presse a-t-elle réellement le droit de tout dire sur le président de la République française ? Le 11 janvier 2018, un sentiment de déjà-vu est apparu lorsque L’Obs sort son journal de la semaine. En couverture, le sujet d’Emmanuel Macron et les migrants. Le président est représenté entouré de barbelés et d’un titre ironique : « Bienvenue au pays des droits de l’homme ».

« Quand j’ai vu cette Une, elle m’a choqué parce qu’elle ne correspond pas à la réalité »

Christophe Castaner chez France Info

La Une est un véritable choc pour les politiques et elle parvient jusqu’à l’Élysée. Christophe Castaner, à ce moment-là ministre de l’Intérieur, déclare sur France Info : « C’est le choix éditorial de L’Obs, qui pense qu’il faut faire ce type de Une pour mieux vendre. Peut-être que ça leur permettra de mieux vendre. J’avoue que ça ne correspond pas à la ligne éditoriale du lecteur, de l’abonné que je suis à titre personnel. […] Quand j’ai vu cette Une, elle m’a choqué parce qu’elle ne correspond pas à la réalité ».

Matthieu Croissandeau, auteur de la couverture, est alors mis en faute. Quelques jours plus tard, des bruits de couloir entendent le mot « viré ». Mais officiellement, l’ancien rédacteur en chef de L’Obs est « remplacé » par Dominique Nora quelques semaines après la sortie du numéro choc. Encore aujourd’hui, rien n’est sûr. Emmanuel Macron a-t-il réellement été impliqué dans l’histoire jusqu’à décider du départ de Matthieu Croissandeau ? Cet exemple de L’Obs prouve que la presse continue encore aujourd’hui d’aller à l’encontre du président. Mais certains journalistes continuent-ils d’être virés discrètement par le pouvoir lui-même pour offense au chef de l’État ? Malgré la loi abrogée, la réponse reste en suspens.